Selbstbautipps

Auf dieser Seite werden Komponeten beschrieben, die ich ergänzend zu meinen Teleskopen gebaut habe.

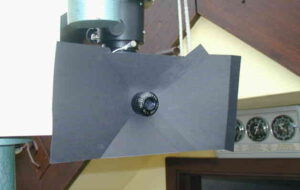

Mein 14-Zoll-Dobson ist mit einem Filterschieber ausgerüstet. Die Halterung nimmt 3 Stück 2-Zoll-Filter auf. Ich habe dort ein OIII-, UHC-, Hβ- oder wahlweise ein Polarisationsfilter eingesetzt. Die Filter ragend aus dem Dobsonhut heraus und beschlagen natürlich schnell. Was liegt näher, als sich eine Taukappe zu bauen. Früher hätte ich diesen Kasten aus Sperrholzleisten zusammengeklebt, wie ich das mit dem Aufbewahrungsbehälter gemacht habe. Nachdem mein Sohn einen 3D-Drucker sein Eigen nennt, liegt es natürlich nahe, ihm einen Druckauftrag zu erteilen. Gedacht getan, und so habe ich ihm eine Skizze als Basis für die Konstruktion übergeben. Die Taukappe ist aus 2 Einzelteilen zusammengeklebt, dadurch konnte der Material- und Zeitaufwand beim Drucken reduziert werden. Zur Befestigung der Kappe habe ich in den Holzrahmen des Dobson eine Stockschraube einsetzt. An dem metrischen Gewinde der Stockschraube kann die Kappe mit einem Kugelgriff geklemmt werden.

Nachdem ich mir eine neue DSLR-Kamera angeschafft hatte, möchte ich diese natürlich auch am Teleskop einsetzen. Also ging es wieder in den Keller, um eine Halterung zu bauen.

Ein Kugelkopf als Halterung schied aus, weil ich die Kamera bei der Montage am Teleskop nicht jedes Mal wieder ausrichten will. Die Kamera sollte so montiert sein, dass Norden im Bild immer oben ist und die Bildmitte immer mit der Gesichtsfeldmitte des Teleskops übereinstimmt. So kann ich die zu fotografieren Sterne mit den digitalen Teilkreisen einstellen und muss bei der Auswertung der Bilder das zu fotografierende Gestirns im Bild nicht lange suchen.

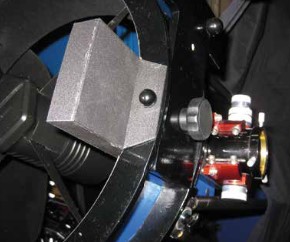

Das Ergebnis sieht man in den rechten Bildern. Die Kamerahalterung mit der Schwalbenschwanzschiene wird in die Schwenkvorrichtung auf dem Schaer-Refraktors eingesetzt, in dem ich auch den kleinen Reiserefraktor klemme. Die Befestigungsplatte für die Kamera ist mit eine 15mm x 15mm Alu-Vierkantrohr in die Nähe des Objektivs positioniert, damit die Taukappe des Schaer-Refraktors das Bild der Kamera bei Weitwinkelaufnahmen nicht einschränkt. Das Teleskop befindet sich im Bild in der Westauflage. Bei der Ostauslage löse ich mit dem Sterngriff das Vierkantrohr von der Schwalbenschwanzplatte, drehe es um 180° und verschrauben es wieder.

In dem rechten Bild sieht man noch eine Kunststoffschraube neben dem Objektiv. Sie dient als Anschlag, damit hat die Kamera bei der Montage auf der Platte eine festdefinierte Position hat.

Den Hauptspiegel von meinem 14-Zöller Dobson habe ich wie folgt gereinigt: Ich habe den Spiegel zunächst in einen sauberen Behälter gelegt. In meinem Fall war das ein Blumenkübel aus Kunststoff. In diesen Kübel habe ich den Spiegel 2 Tage in destillieren Wasser „eingelegt“. Um den Spiegel dann zu reinigen, habe ich meine Finger zunächst fettfrei gemacht, indem ich die Hände 10 Minuten lang in möglichst heißes Wasser mit viel Spülmittel gehalten habe. Dann habe ich den Schmutz auf der Spiegeloberfläche noch im Wasserbad mit den bloßen Fingern vorsichtig abgerieben. Im Anschluss habe ich den Spiegel in der Spüle mit warmen, destillierem Wasser angespült. Dadurch, dass das Wasser warm war, ist es gut getrocknet. Den Rest habe ich mit einem Föhn, (wie bei der Trocknung nach der Autowäsche) abgeblasen. Die letzten hartnäckigen Tropfen, habe ich mit einem sauberen Papierküchentuch abgetupft. Das hat gut geklappt. (Nachahmung auf einige Gefahr)

Pfegehinweise für Teleskope von der Fa. Baader-Planetarium (PDF 405 kB)

Ich möchte eine Blende beschreiben, wie ich Sie an meinen Teleskopen benutze, um bei der Beobachtung beide Augen geöffnet zu halten.

Die Blende besteht aus schwarzem Bastelkarton mit den Abmessungen 30 x 15 cm. In der Mitte ist ein Loch von 31 mm Durchmesser, also so groß, dass ein 1 1/4″ Okular schließend hindurch passt.

Der Karton wird etwa 8 cm von den jeweiligen Ecken Richtung Mittelpunkt 7 cm tief eingeschnitten (links unten im Bild).

Im nächsten Schritt wird der Karton an den Schnittlinien ca. 1 cm überlappt wieder mit Bastelkleber zusammengeklebt (links oben). Hierdurch wird die Blende rundlich und bietet besseren Schutz vor seitlichem Lichteinfall.

Da der Karton durch das Zusammenkleben an den Nahtstellen etwas beult, klebt man noch einen ca. 2 cm breiten Streifen darüber, weil sonst Streulicht den Nutzen der Blende zur Nichte macht (rechts oben).

Jetzt wird der überstehende Rand der Blende abgeschnitten und die Form wieder angepasst (rechts unten).

Auf die Unterseite der Blende klebt man einen Ring von ca. 1-2 cm Breite mit ebenfalls 31 mm Innendurchmesser zur Verstärkung.

Das Okular wird in die Bohrung der Blende gesteckt und dann mit der Blende in den Okularauszug.

Mittlerweile habe ich auch für die 2-Zoll-Okulare diese Blende gebaut. Die Beobachtung ist deutlich bequemer. ..Bastelvorlage..

Eine „Teleskopstuhlleiter“ braucht man nicht nur bei einem Dobson, sondern auch bei einem Refraktor. Beim größeren Refraktor benötigt man bei der horizontnahen Beobachtung eine Leiter und bei der zenitnahen Positionen einen Stuhl. Die Leiter habe ich mir bereits vor vielen Jahren umgebaut. Für eine dreisprossige Stehlleiter habe ich mir ein weiteres Sprossenset bestellt und zwischen die bestehenden Sprossen eingesetzt. Dadurch brauche ich nicht in der Hocke stehen.

Für die Kombination mit einem Stuhl fehlten mir lange Zeit die Ideen. Eines Abends bei der Mondbeobachtung hatte ich dann den Gedankenblitz. Woher der Impuls kam, kann ich leider nicht sagen.

Ich bin dann sofort in den Keller gegangen, um die Gedanken in die Tat umzusetzen. Die Bilder rechts zeigen das Resultat. Der Sitz besteht aus 2 quadratischen Kanthölzern, auf die ich ein Brett geschraubt habe. Diesen Sitz klemme ich nun einfach in der passenden Höhe zwischen die Leitersprossen.

Er ist sehr bequem.

Ich beobachte sehr oft unseren Zentralstern. Dafür habe ich mir wiederum aus Alu-Profilen ein kleines Sonnenvisier gebaut, wie im rechten Bild gezeigt.

Das Sonnenlicht, was durch das Loch der vorderen Blende fällt, muss symmetrisch um den schwarzen Punkt auf dem hinteren Blech einfallen. Dann ist das Teleskop auf die Sonne eingerichtet.

Der Peilsucher dient zum Aufsuchen der Gestirne. Dabei spiegelt sich der Glühfaden einer Glühbirne in einer Meniskuslinse. Die Basis ist ein Alu-Vierkantprofil 16 x 16 mm und 170 mm Länge. Die „Scheibe“ zur Reflexion des Glühfadenbildes als Peilmarkierung ist ein Meniskus mit 60 mm Durchmesser, der mit einen 20 x 20 mm Alu-Winkelprofil in der senkrechten und waagerechten Achse zum Justieren verstellbar ist. Für die senkrechte Verstellung ist der Winkel mit einer Flügelmutter geklemmt. Zum Transport wird der Meniskus zur Mitte klappt und liegt dann an dem Gehäuse für die elektrische Schaltung an. Die waagerechte Verstellung erfolgt mit der Flügelmutter oben auf den Winkel. Als Gelenk dient dabei ein Blindniet. Der Meniskus selbst wird von einem Kunststoffring gehalten.

Das bereits erwähnte Gehäuse für die Glühbirne und den Schaltungselementen besteht aus zwei 20 x 20 mm Winkelprofilen mit einer Länge von 65 mm. Die Winkelprofile sind zu einem Vierkantgehäuse miteinander verschraubt. Links sind der Ein-Aus-Schaltung und der Helligkeitsregler zu sehen. Die Batterien sind in konventionellen Kunststoffgehäusen untergebraucht. Die Beschreibung der Schaltung erübrigt sich, weil sie veraltet ist und heute mit einer Leuchtdiode einfacher aufgebaut ist. Der hintere aufgestellte Winkel dient zur korrekten Peilung und enthält in der Höhe des Mittelpunktes des Meniskus (80 mm von der Unterkante der Füße) einen 5mm Bohrung. Der Winkel ist auch klappbar. Der auf dem Basisprofil geklebte Filz verhindert Blendung durch Spiegelungen der Glühbirne. Befestigt wird der Sucher mit einer M5 x 40 mm Rändelschraube. Im Bild ist das U-Profil auf den Refraktor zu sehen. Als Markierung des Suchers spiegelt sich der Glühfaden in dem Meniskus. Im Bild links ist die Markierung unscharf, weil die Fokussierung beim Fotografieren nicht möglich war. Tatsächlich ist diese etwa halb so groß. Ein weiteres Bild zeigt den Peilsucher als Sonnenvisier.

Störend ist der breite Rand der Kunststofffassung des Meniskus. Die Fassung werde ich möglicherweise noch mal ändern.

Anstatt des Meniskus dürfe eine normale Glasscheibe auch ausreichend sein. (Die kleine Glasplatte in dem Einschraubgehäuse einer Schmelzsicherung dürfte genau das richtige sein). Die Beschaffung des Meniskus wird vermutlich unmöglich sein. Ich habe ihn damals vom Verfasser des erwähnten Orion-Artikels bekommen.

Wenn die inneren Planeten Merkur und Venus ihre größten Elongationspunkte erreichen, versuche ich sie auch gerne am Tage zu beobachten. Da ich keine computergesteuerte Montierung habe, ist das Einstellen der Objekte schon etwas aufwändiger. Daher ist es wichtig, das Teleskop zuvor scharf einzustellen. Die defokussierten Planetenscheibchen sind sonst sehr groß, von ihrer Helligkeit am Tageshimmel entsprechend abgeschwächt und nur schwer erkennbar. Das Auffinden ist dann sehr schwierig bis unmöglich, insbesondere dann, wenn der Himmel nicht tiefblau und transparent ist.

Da man aber keinen Anhaltspunkt für die Scharfeinstellung hat (Bäume und Häuser der Umgebung sind nicht weit genug entfernt), habe ich mir für die Fokussierung eine Lehre gefertigt, die am Okularauszug zwischen den Klemmring und der Führung gehalten wird. Ich drehe den Okularauszug dabei soweit ein, bis die Lehre genau dazwischen passt. In dieser Position sind die Planeten gut erkennbar. Die endgültige Fokussierung erfolgt dann bei der Beobachtung. Der untere, längere Bereich der Lehre in der Abbildung 1 ist für ein Zenitprisma mit einem bestimmten Okular. Die passenden Abstände habe ich bei der Beobachtung des Mondes am Nachthimmel ermittelt.

Für die Fokussierung meiner Kamera habe ich mir ebenfalls eine Lehre gebaut. Auch hier sind die Sterne auf dem Monitor nur schwer erkennbar, wenn der Kamerasensor weit außerhalb des Brennpunktes liegt. Mit der Lehre finde ich die Position des Sterns, den ich zur Fokussierung nutze, sehr leicht, bevor ich mit der Bahtinovmaske die genaue Scharfeinstellung vornehme.

Freunde von mir haben sich Teleskopspiegel selbst geschliffen. Ich habe ihnen dafür die Foucault-Messgeräte gebaut, mit dem die Oberflächengenauigkeit eines Spiegels geprüft werden kann.

Die Fotos zeigen das Messgerät in verschiedenen Ansichten. Es handelt sich bei dem Material, wie bei meiner Reisemontierung auch, um Reste von Alu-Platten die im Vorrichtungsbau eingesetzt werden. Die Bewegung der Messschneide erfolgt über einen Kreuzschlitten. Die Schlittenführungen bestehen aus Hydraulikrohren deren Außendurchmesser relativ genau ist. Dadurch konnten die Bohrungen in den Schlittenführungen mit einem 11,7 mm Bohrer und einer 12 mm Reibahle (Toleranz H7) auf einer einfachen Ständerbohrmaschine gebohrt werden.

Die Stellschrauben bestehen aus einen Stück M6-Gewindestange mit einem Kunststoffgriff. Das M6-Gewinde hat eine Steigung von 1mm, dadurch bewegen sich die Schlitten bei einer Umdrehung des Griffstücks um einen Millimeter. Die Messstrecken lassen sich so genau abfahren.

Die Beschreibung des Messverfahren finden Sie hier und hier.