Der Schaer-Refraktor

Der Weg zu meinem Refraktor

An einen Refraktor kam man am Ende der 1970er Jahre leichter als an ein Spiegelteleskop. Die Auswahl war längst nicht so groß wie heute. Prospekte von Kosmos, Wachter, Unitron, Rupp, u.a. waren in dieser Zeit meine Bettlektüre. Mit offenen Fragen um Öffnung, Spiegel oder Linse und Qualität habe ich dann mit leichten Bauchschmerzen (Risiko) zu einer für mich damals horrenden Summe von fast 2.000,- DM die 150er Linse und die Umlenkspiegel bestellt. Nach zweijährigem Bau, Reklamationsfristen waren längst verstrichen, dann die erste Beobachtung. Beeindruckend! Aber stimmte die Qualität? Was muss man sehen mit so einem Teleskop? Beugungsscheibchen – was ist das? Wäre ein C8 (Öffnung) doch besser gewesen?

Vor einigen Jahre habe ich dann die Umlenkspiegel und Linse vermessen lassen. Die Spiegel sind in Ordnung, das Objektiv hatte leichte sphärische Aberration. (Abbildungsfehler) Es hatte keine Zeiss-Qualität, war aber besser als so manches angepriesene Markengerät und ich habe damit schon sehr viele schöne Beobachtungen gemacht.

2004 bekam ich die Gelegenheit zum Erwerb eines FH 150/2.300 mm von Lichtenknecker. Die Prüfung bei W. Rohr brachte ein gutes Ergebnis und so habe ich das Teleskop wieder mal verändert und diese Linse einzubauen.

Diskussionen um Öffnung sind für mich heute nicht mehr wichtig! Wichtig ist, dass einem das Teleskop gefällt. Die Leistung steigt mit der Erfahrung und jedes Gerät hat seinen Himmel.

Das langbrennweitige Linsenteleskop ist aus meiner Sicht immer noch seine Berechtigung und trotz Hochtechnologie ist die Leistung von Herrn Fraunhofer nicht zu unterschätzen.

Im Folgenden einige Details zu dem Teleskop:

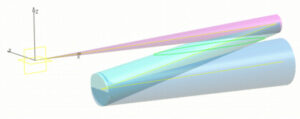

Der Strahlengang im Tubus wird im Schaer-Refraktor über 2 Planspiegel umgelenkt. Bei meinem Gerät haben sie Durchmesser von 110 mm und 60 mm. Dadurch verkürzt sich das Teleskop von ca. 2,8 m auf ca. 1,2 m. Die Positionierung der Blenden ist nicht so einfach wie bei einem gestreckten Tubus; mit der heutigen CAD-Technik dennoch gut machbar. In dem türkisfarbenen Teil des Bildes ist die Lage der Hauptblende durch die grüne Ellipse gekennzeichnet.

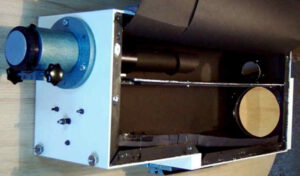

Der Tubus besteht aus einzeln 3 mm dicken Aluminiumblechen (LKW-Planken vom Schrottplatz) und Winkelprofilen (Bastelprofile aus dem Baumarkt), die miteinander verklebt und verschraubt sind. Er hat die Abmessungen 210 x 300 x 720 mm. Die Seitenteile wurden mit einer elektrischen Stichsäge ausgeschnitten; die Schnittkanten mit einer Feile nachgearbeitet. Dadurch ist der Tubus nicht ganz exakt winklig. Durch die Justiermöglichkeiten der einzelnen optischen Elemente stellt die Ungenauigkeit aber kein Problem dar. Um Reflexionen zu vermeiden, ist der Tubus mit schwarzem Bastelkarton ausgelegt. Zum Reinigen der Spiegel wird eine Seitenwand komplett abgeschraubt.

Das rechte Bild zeigt die Innenansicht des Tubus. Man sieht den kleinen Umlenkspiegel über dem Objektiv. Zwischen Objektiv und Spiegel befindet sich die Hauptblende aus Sperrholz. (linkes Bild) Das Brettchen mit dem ellipsenförmigen Ausschnitt, wie er durch die oben gezeigte Zeichnung vorgegeben ist, liegt auf einem Sperrholzrahmen, auf dem der Blendenteil verschiebbar ist. Der Einbauort konnte so sehr einfach festgelegt und die Blende befestigt werden. In Verlängerung des Okularauszugs befindet sich ein Blendenrohr aus schwarzem Karton, in dem sich 2 Pappscheiben als Blenden befinden. Der Okularauszug ist 180 mm lang und ermöglicht die Beobachtung ohne Zenitprisma. Er ist, wie das Objektiv, mit je 3 Druck- und Zugschrauben, wie sie im äußeren Rand erkennbar sind, justierbar. Die beiden Spiegel sind in einen „Topf“ eingesetzt und werden mit je 3 Klammern gehalten. Die Töpfe wiederum werden von einer mittleren Schraube in ihrer Position gehalten. Eine Druckfeder zieht die Spiegelhalterung gegen 3 Justierschrauben.

Die Taukappe besteht aus einem Blechzylinder mit 190 mm Durchmesser und ist mit vier aufgeklebten Aluminiumwinkeln an dem Tubus verschraubt. Bei dem Objektiv handelt es sich um ein FH 150/2.300 mm der belgischen Firma Lichtenknecker.

Die technischen Daten: Auflösungsvermögen: 0,8 Bogensec., Grenzgröße bei 6m: +12,8m. Mit einem 60 mm-Okular der Fa. Baader erreiche ich bei 38-facher Vergrößerungen ein scheinbares Gesichtsfeld von 1,05°. Die max. Vergrößerung erreichte ich bei dem Einsatz vom 7,5 mm-Okularen mit 307 fach.

Historisches zum Faltrefraktor [PDF 2,1 MB]

Justieren der Optik

Die Justierung eines Schaer-Refraktor ist m. E. einfacher als die eines Newton-Spiegelteleskops. Zunächst steckt man in den Okularauszug ein Concenter-Okular. Der Okuarauszug wird dann mit den 3 Justierschrauben auf den kleinen Umlenkspiegel über dem Objektiv ausgerichtet. Die Ringe des Concenter-Okulars müssen symetrischen um den runden Umlenkspiegel angeordnet sein, dann ich der Okularauszug richtig ausgerichtet.

Im nächsten Schritt werden die Umlenkspiegel so eingestellt, dass das Objektiv rund sichtbar ist.

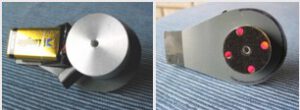

Die Feinjustierung erfolgt mit dem unten beschrieben Justiergerät am abgedeckten Objektiv. Die linken Abbildungen zeigt das Justiergerät in der Ansicht von oben (rechts) und unten. Die Batterie hing ursprünglich nur mit einem Batterieclip an dem dünnen Kabel. Nach wenigen Prüfungen waren die Kabel bereits gebrochen. Ich habe dann ein Batteriefach auf einer Kunststoffplatte befestigt, mit dem Basisteil des Prüfgerätes verklebt und so die Belastung vom Kabel genommen.

Nun zur Funktion selbst:

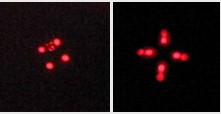

Die Zentriereinrichtung (Grzy-Multi-Kollimator) wird in den Okularauszug (1¼“) eingesetzt. Die in dem Basisteil befindlichen vier roten Leuchtdioden sind symmetrisch angeordnet und zeigen beim Blick durch die mittlere Bohrung Reflexe auf den Objektivoberflächen. Sie markieren die Eckpunkte von Quadraten unterschiedlicher Größe. Das Teleskop ist korrekt justiert, wenn die Quadrate symmetrisch angeordnet sind. Die linke Abbildung der beiden rechten Bilder entstand an meinem 150er Refraktor. Das kleine innere Quadrat ist außerhalb der Symmetrieachsen. Eine Korrektur der Justage ist erforderlich. Bei dem Öffnungsverhältnis von 1:15 macht sich der Fehler allerdings beim Beobachten kaum bemerkbar. Die Rechte der beiden Abbildungen zeigt das Reflexbild am kleinen 100er Refraktor. Die Justierung ist ausreichend genau. Kleine Justageabweichungen, wie im linken Bild führen bei dem kurzbrennweitigen Refraktor schon zu Koma.

Die Feinjustierung des gesamten Systems kann auch mit dem Chesire (weiteres Jusierokular) durchgeführt werden. Über den Spiegel wird Tageslicht in den Tubus reflektiert. Auf den Linsenoberflächen sind dadurch, bedingt durch die Mittenbohrung, helle Ringe zu sehen, die durch das Justieren zur Deckung gebracht werden müssen. Bei einem schlecht justierten Objektiv sind die Ringe seitlich nebeneinander aufgereiht.

Die Montierung

Die Montierung

Die Montierung ist sie ebenfalls selbstgebaut. Sie hat 50 mm Stahlachsen und Kegelrollenlager. Die Bilder unten zeigen Einzelheiten. Anfangs hatte die Montierung Teilkreise, die auf jeder Seite einen beleuchteten Nonius hatte und auf eine Bogenminute genau ablesbar waren.

Die Stromführung zur Beleuchtung des Deklinationsteilkreises erfolgt über einen Schleifring. Der Frequenzwandler zur Steuerung des Nachführmotors ist in der Säule eingebaut. Im unteren Bild ist das „Schaltpult“ mit den Schaltern für Motor und Beleuchtung erkennbar.

Rechts und links der Schalter sind die Klinkenbuchse für das beleuchtete Fadenkreuzokular und der Helligkeitsregler für die Teilkreisbeleuchtung. (nach dem Umbau ohne Funktion) Das Steuergerät beinhaltet die Regler für die Helligkeit der Fadenkreuzbeleuchtung und die Nachführgeschwindigkeit. Die Säule steht auf zwei IPB-Trägern, (s. Gebäude) die einerseits in die Wand eingelassen sind, andererseits auf einem Betonsturz aufliegen. Die Schwingungen der 2,5 m hohen Säule sind durch eine Fachwerkkonstruktion an der Säule sehr gut gedämpft. Schwingungen sind fast nur bei vorbeifahrenden LKW´s (Entfernung von der Kreisstraße ca. 30m) zu spüren. (s. Schwingungsmessung an der Säule) An der Säule befindet sich eine Okularablage. Die Plexiglasplatte über der Sperrholzplatte verhindert das Beschlagen der Okulare.

Nachrüstung digitaler Teilkreise

Meinen 14-Zoll-Dobson habe ich mit Digitale Teilkreise nachgerüstet. Bei dem Koordinatenrechner handelt es sich um das System Argo-Navis von der australischen Firma Wildcard Innovations Pty. Ltd. Dazu habe ich an beiden Achsen die Teilkreise durch eine Zahnriementrieb und Encoder mit 10.000 Impulsen/Umdrehung ausgetauscht. Um kein Risiko bei dem Abfahren der Schritte einzugehen, kam nur eine 1:1 Übersetzung in Frage. Der Koordinatenrechner kann aber auch andere Übersetzungen verarbeiten. Die Zahnriemenscheiben haben einen Durchmesser von 80 mm. Die Riemenscheiben für die Encoderantriebe laufen in Gleitlagern in einer Trägerplatten. Der Achsabstand der Zahnriemenscheiben richtete sich im Wesentlichen nach der Länge der Riemen. Die Trägerplatten bestehen aus einem 2 mm dicken Aluminiumblech. Für den Koordinatenrechner selbst habe ich ebenfalls aus Aluminiumblech einen voll beweglichen Träger gebaut, um die Anzeige aus verschiedenen Richtungen gut ablesen zu können.

Die Erfahrungen sind sehr gut. Die Antriebe arbeiten einwandfrei und übertragen die Encodersignale ohne Störungen. Die Beobachtungsmöglichkeiten haben durch diese Technik noch einmal neue Impulse bekommen.

(Bedienungsanleitung Argo-Navis als html-Datei zum automatischen Übersetzen mit dem Browser)

Die Schwenkvorrichtung für den Reiserefraktor

Meinen Reiserefraktor kann ich natürlich auch auf meiner Sternwarte nutzen. Auf 60 mm abgeblendet, nutze ich ihn vermehrt für die H-alpha-Sonnenbeobachtung.

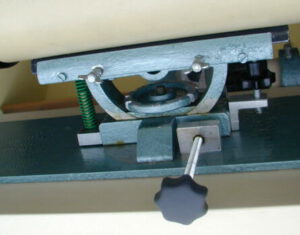

Die Halterung ist auf einer Grundplatte aus Aluminium auf dem rechteckigen Tubus des 150er Refraktor montiert. Die Feinbewegungen in beiden Achsen lassen eine präzise Justierung des Refraktors zu. Die Klemmung erfolgt über ein Klemmrad mit Feingewinde. Die grüne Druckfeder drückt die Grundplatte der Schwalbenschwanzhalterung gegen die Höhenstellschraube auf der rechten Seite. Die seitliche Feineinstellung drückt auch gegen eine Druckfeder auf der gegenüberliegenden Seite. Die Schwalbenschwanzführung für das kleine Teleskop besteht wie bei der Reisemontierung auch, aus einer Grundplatte (180 x 40 x 10 mm) und seitlichen, um die Längsachse gebogene Alu-Bleche. Diese werden mit zwei Flügelschrauben geklemmt.