Beobachtungsberichte

Hier erscheinen in lockerer Folge einzelne Beobachtungsberichte.

Die Erklärung der Fachbegriffe finden Sie im Lexikon.

30.12.2025, 18:30 bis 18:50 Uhr UTC

#Refraktor 100/600 mm, DVTI+Cam 430, D2, U1

Der Doppelstern 48 Ari sollte am Abend vom Mond bedeckt werden. Der Eintritt erfolgte am dunklen Mondrand. Die Helligkeiten der beiden Sterne betragen 5,2 mag und 5,6 mag, mit einem Abstand von 1,4 Bogensekunden. Der Positionswinkel des Sternenpaares beträgt 192°.

Gleichzeitig war dies die erste Beobachtung mit meiner neuen Kamera.

Um die Kontaktzeit (Zeit, wann der Stern am Mondrand verschwindet) auf eine 1/100 s genau messen zu können, wird das Zeitsignal bei der Kamera mittels einer GPS-Antenne direkt am Kamerachip eingefügt.

Die Genauigkeit ist erforderlich, um die Beobachtung wissenschaftlich nutzen zu können.

Die beiden Sterne waren mit der Auflösung des Beobachtungsgerätes nicht zu trennen und waren nicht als 2 Sterne sichtbar.

Die Kontaktzeit war 18:41:28.95 Uhr UTC.

Die Bedeckungszeit habe ich in die Reportdatei der GRAZPREP-Software eintragen, um sie einer wissenschaftlichen Auswertung zuzuführen.

Mit den Daten aus dieser Software habe ich auch die Beobachtung vorbereitet.

Anschließend habe ich meinenTeleskope dann noch auf den Jupiter geschwenkt.

31.03.2025 20:44:47 Uhr UTC

Kleinplanet (541) Deborah (15,3 mag) bedeckt UCAC4 507-47057 (8,74 mag), planmäßige Dauer der Bedeckung: 28,5 s

Im der Nähe meines Wohnortes war die genannte Sternbedeckung durch den Kleinplaneten vorhergesagt. Ausnahmsweise waren alle Rahmenbedingungen günstig, so dass wir rechtzeitig zur Beobachtung aufbrachen. Die Fachgruppe Sternbedeckung der VdS hatte die Beobachtung geplant und ich habe mich den Beobachtern angeschlossen. Da ich nicht für präzise Zeitmessungen ausgerüstet bin, war ich bei dieser Beobachtung nur passiv dabei. Das Equipment gehörte dem Fachgruppenleiter Eberhard. Er hat die Kontaktzeiten erfasst. Für mich war es die erste Beobachtung dieser Art.

Das Video wurde mit dem Smartphone aufgenommen.

Das Beobachtungsergebnis folgt nach Auswertung der Daten.

20.03.2025, 01:20 – 02:40 Uhr UTC, D3 U4

# Refraktor 150/2300, Vergr. 61x, Zeitmessung mit der AtomUhr-App

Der Stern π Scorpii mit der Helligkeit von 2,9 mag sollte vom Mond bedeckt werden. Der Mond war abnehmend, d. h. das der Mond sich mit der hellen Seite vor dem Stern schiebt. Bei schwächeren Sternen wird dieser bei dem Kontakt mit dem Mondrand oft überstrahlt. Die Zeit des Kontaktes lässt sich dann nicht präzis bestimmen. Bei diesem hellen Stern sollte die Kontaktzeit bestimmbar sein, obwohl der Mond sehr niedrig über dem Horizont stand. Für die Planung der Beobachtungen habe ich die Kontaktzeiten für meinen Standort zunächst mit der Software GRAZPREP bestimmt.

Der Stern näherte sich voller Spannung dem Mondrand und sollte nicht überstrahlt werden. Die Luft war u. a. wegen der geringen Höhe über dem Horizont sehr unruhig. Der Stern verschwand, und ich betätigte die Stoppuhr. Dann erschien der Stern aber noch mal bevor er erneut verschwand. Grund hierfür war offenbar die unruhige Luft und damit verbunden die wabernde Bewegung am Mondrand. Die ermittelte Zeit war nicht zu gebrauchen.

Ich hatte aber die Hoffnung, den Austritt beobachten zu können. Der erfolgte am dunklen Rand.

Es ist mir dann auch gelungen, die Zeit zu messen. Für den Austritt konnte ich die Zeit 02:36:25,18 Uhr bestimmen. Meine persönliche Reaktionszeit ist bereits berücksichtigt.

Mehr zum Verfahren (PDF)

10.05.2024, 20:00 – 22:30 Uhr UTC

# bloßem Auge, DSLR Sony 6400

Mit Einbruch der Dunkelheit violette Verfärbung des Himmels über den gesamten Nordhimmels. Später wechselte die Färbung auf rot. Die rötliche Verfärbung war bis in den Zenit schwach visuell sichbar. Fotografisch war die rötliche Verfärbung bis 45° Höhe über dem Südhorizont sichtbar. Zum Mitternacht dominierte grünliche Verfärbung von Nordwesten bis Nordosten. Nach 22:00 Uhr UTC verstärkte sich das Polarlicht. Es bildeten sich grünliche und rötliche Schleier und senkrechte Beamer , die bis zum Zenit reichten. Die Polarlichter wurden von anderen Beobachtern bis nach 0:30 Uhr UTC beobachtet.

11.10.2024, 17:15 Uhr – 17:37 UTC

# Refraktor 100/600, Vergr. 24x

Ich komme C/2023 A3 mit meinem Refr. 100/600 bei 24facher Vergrößerung beobachten.

Um 17:15 UTC habe ich ihn entdeckt. Um den hellen Kern war auch eine schwache Koma erkennbar. Die Höhe des Kometen betrug ca. 4° über dem Horizont, die Sonne stand ca. -6° unter dem Horizont.

Um 17:37 Uhr (Höhe ca.1,1°) war er in den ruhigen Seeingphasen noch zu sehen. Er färbte sich dann aber rötlich. Wenig später war er aber nicht mehr zu sehen.

Im 8 x 42 Fernglas konnte ich ihn nicht erkennen.

3.04.2023, 21:24 Uhr UTC

# DSLR Sony 6400

Die Sonne war wieder sehr aktiv. Das führt auf der Erde immer wieder zu sehr imposanten Polarlichtern, die um Mitternacht von 23. auf den 24. Apr. 2023 auch hier OWL fotografisch beobachtet werden konnten. Zwischen den Wolken war der Himmel in Horizontnähe grünlich und violett gefärbt. Das Polarlicht war so stark, dass sich sogar die typischen senkrechten Streifen in dem Farben zeigten. Der verursachende Teilchenstrom, der sich durch eine Eruption auf der Sonne gebildet hatte, wurde schon am Abend im Weltraumwetterbericht gemeldet. (bis zu Kp 9) Dieses Polarlicht war so stark, dass es sogar in Österreich fotografiert wurde. Visuell war das Polarlicht leider nicht sichtbar.

25.10.2022, 08:50 – 10:30 Uhr UTC; D4 U2

# Refraktor 100/600 mm, Projektion

# Refraktor 75/2300, H-Alpha-Filter, Vergr. 66x

Erster Kontakt: 09:09 Uhr UTC

Maximum: 10:10 Uhr UTC

Letzter Kontakt: 11:12 Uhr UTC

Max. Bedeckung: 25,9%

Hier in OWL konnten wir die Sofi auch beobachten. Die Wolken zeigten ausreichend große Lücken, so dass wir die Finsternis bis zum Maximum (rechtes Bild) verfolgen konnten. Ich habe das Bild projiziert, weil sich sehr spontan auch ein Nachbar zur Beobachtung angemeldet hatte. Am Mondrand waren die Berge eindrucksvoll zu erkennen und auch eine kleine Sonnenfleckengruppe verschwand hinter dem Mond.

Sehr eindrucksvoll war auch die visuelle Beobachtung im H-Alpha-Licht. Mehrere größere Protuberanzen säumten den Rand. Eine sehr Große wurde auch von Mond bedeckt. Der Nachbar kam aus dem Staunen nicht heraus.

24.04.2021, 20:00 – 21:30 Uhr UTC, D2 U1

# Refraktor 150/2.300 mm, fokal mit DSLR-Kamera

# Refraktor 100/600 mm, Bino 40x

LTP – Lunar Transient Phenomena – sind Leuchterscheinungen auf dem Mond, die Minuten bis viele Stunden andauern. Sie treten in Teilen von Kratern auf oder in eng begrenzten Gebieten. Sie sind meist rot oder blau. Dazu kommen Verdunkelungen, als würde eine kleine Wolke über die Mondoberfläche ziehen, oder Aufhellungen.

Die infrage kommenden Gebiete wurde währende der genannten Zeit visuell beobachtet. Zusätzlich wurde im Abstand von 5 Minuten ein Foto gemacht. Leider konnte ich die beschrieben Phänomene nicht beobachten.

25.08.2020, 01:05 Uhr UTC, D2 U2. ZM 277,4°, Phase 90,3%, Scheinbarer Durchm. 20,7″

# Refraktor 150/2.300 mm, Vergr. 256x mit Binokularansatz

Der Mars ist in dieser Opposition wieder der Erde relativ nahe. Mit der Entfernung von 78,8 Mio. km hat er an diesem Tag einen scheinbaren Durchmesser von 17,8″. Die Oberflächenstrukturen sind auch bei dieser Größe schon gut zu beobachten.

Bei dem dunklere Teil in der Mitte handelt es sind um Syrtis Mayor, darunter befindes sich das Hellas Lacus. Nach rechts von der Syrtis Major erstreckt sie die Formation Mare Tyrrhenum. Die Südpolkappe (oben) ist noch vereist.

Bis zur Opposition am 14.10.2020 nahm der Durchmesser bis auf 22,3″ zu.

Mehrere dieser Einzelzeichungen habe ich zu einer Marskarte zusammengefügt.

29.03.2020, 19:00 Uhr bis 20:40 Uhr UTC

# Refraktor 100/600 mm, Vergr. 38fach mit Binokularansatz

Bedeckt wurde der Stern SAO 93954 (74Tau) durch den Mond. Der Stern hat die Helligket von 3,5 mag. Als Kontaktzeit für den Eintritt auf der dunklen Seite des Mondes konnte ich 19:29:06.1 UTC ermittelt. Der Austritt war um 20:35:19:1 UTC.

Bewertung der Beobachtung

Mehr zum Verfahren (PDF)

28.09.2015, 01:40 – 04:40 Uhr UTC, D1 U2

# Refr. 100/600 mm, Binokularansatz, Vergr. 24x,

Ich bin seit langem mal wieder früh aufgestanden, um diese Himmelschauspiel zu bewundern. Meine kleine Sternwarte ist schnell geöffnet und einsatzbereit.

Beim Öffnen des Schiebedaches funkelt schon die aufgehende Venus durch einen Spalt des Daches. Der Himmel ist so klar, wie wir es selten erleben. Der Mond ist bereit zum Teil bedeckt. Das Aufstehen hat sich gelohnt. Über der WhatsApp-Gruppe des OWL-Beobachtertreffs nehme ich Kontakt mit anderen Sternfreunden der Region auf. Ein Kollege ist schon seit 0:00 Uhr UTC am Fotografieren.

Der Mond bietet einen tollen Anblick! Er ist schon zum größten Teil grau-braun verdunkelt. Es zeigen sich im bedeckten Teil aber noch Oberflächenkonturen. Er ist umgeben von einigen Sternen mit unterschiedlichen Helligkeiten. Meine Aufmerksamkeit wird auf eine nahende Sternenfinsternis gelenkt. Wenige Minuten später verschwindet der Stern plötzlich hinter dem Mond. Das schnelle Verschwinden lasst mich erkennen, dass der Mond keine Atmosphäre hat. Die Verfärbung des Mondes ändert sich allmählich. Jene, die schon mehrfach Mondfinsternisse beobachtet haben, wissen, dass sich die Verfärbung nicht immer in den gleichen Farben und Intensität ergibt. Nach der vierstufigen Skala von Danjon würde ich diese Finsternis zu diesem Zeitpunkt in die Stufe 1 einordnen. Einflussgrößen auf die Verfärbung können die Sonnenaktivität, sowie die Verunreinigung der Atmosphäre durch Vulkan- oder Meteorstaub sein. Die Bewölkung spielt sicherlich auch eine Rolle.

Der Mond ist mit Bino fantastisch. Bei ca. 2° Gesichtfelddurchmesser hebt sich der verfinsterte Mondes eindrucksvoll vom Himmelshintergrund ab. Das Mare Imbrium, der Oceanus Procellarum und das Mare Nubium sich in Umrissen erkennbar. Aber die Details sind bei diesem Anblick nicht mehr so wichtig. Der Mond schwebt quasi vor mir. Ich denke an die Apollo-Astronauten auf ihrem Weg zum Mond, an diesen erhabenen Anblick aus dem Fenster des Raumschiffs.

Während ich diesen Bericht schreibe, wechsle ich immer wieder zum Teleskop. Der Mond ist jetzt wieder zur Hälfte im Halbschatten und die braun-rötliche Verfärbung ist verschwunden. Der Kernschattenrand ist etwas diffus und lässt die Lichtberechnung in der Erdatmosphäre erkennen.

Allmählich verblassen die Sterne in der nahenden Morgendämmerung. Bevor ich meine Sternwarte wieder in den Ruhezustand überführe, noch einen Schwenk auf die Venus. Bei 60facher Vergrößerungen ist die Phase sehr gut zu sehen. Der Anblick ist vergleichbar mit dem Mond ca. 3-4 Tage nach Neumond.

08.04.2014, 10:15 Uhr UTC, D3 U2

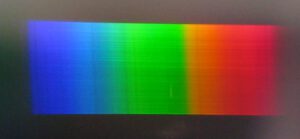

# Handspektroskop von Astromedia, Canon IXUS 80 IS

Am Astronomietag 2014 wurde uns bei bedecktem Himmel das Sonnenspektrum mit den Fraunhoferlinien gezeigt. Das hat mich dazu bewogen, mich näher mit der Spektroskopie zu befassen. Meinen ersten Versuch habe ich nun mit dem Handspektroskop von Astromedia gemacht (Bild rechts oben). Erstaunlicherweise sind sogar einige Fraunhoferlinien schwach zu erkennen. In dem Buch „Auf der Suche nach den ältesten Sternen“ bin ich auf Angaben zu den Linien gestoßen. Demnach kann ich im blau-violetten Bereich des Spektrums die Linie des Kalziums, im grünen die Magnesiumlinien, im gelben die beiden Natriumlinien und im roten die Wasserstofflinien erkennen. Das finde ich schon bemerkenswert. [Geräteaufbau]

09.11.04.2014, 11:20 Uhr UTC, D3 U2

# modifizierter Handspektroskop von Astromedia, Canon IXUS 80 IS

Diese Beobachtungen habe ich wieder mit dem o. g. Handspektroskopen gemacht. Die Skala habe ich dabei aber komplett abgedeckt. Die Fraunhoferlinien treten jetzt aber sehr deutlich hervor. [Geräteaufbau]

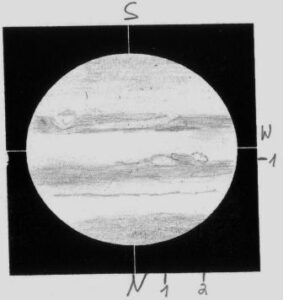

01.01.2013, 21:15 – 21:30 Uhr UTC, D1 U1

# Refr. 150/2300 mm, Binokularansatz, Vergr. 153x, teilweise Orangefilter,

ZM I: 128° ZM II: 226°

Der Jupiter stand vor einigen Tagen im Sternbild Stier in Opposition zur Sonne. Mit einer Höhe von 58,5° über dem Horizont hatte er eine optimale Beobachtungsposition. Ich habe verschiedene Vergrößerungen ausprobiert und entschied mich bei 153facher Vergrößerung zu zeichnen.

Das SEB (südl. äquatoriale Wolkenband) zeigte beim ersten flüchtigen Blick bereits verschiedene Detail. Das Band schien längst durch ein helleres Band getrennt zu sein. Außerdem war am Ostrand im SEB eine „Blase“ die zunächst wie ein rötliches Auge aussah. Das musste der große rote Fleck gewesen sein. Im westlichen Teile des NEB gab es eine dunkle Ausbuchtung zum Äquator. Diese war von hellen länglichen Flecken beidseitig umgeben. Diese Flecken (1-1 und 2-1 im Bild) waren im Orangefilter besser zu sehen. Die nördliche Polarregion zeigte einen bläulichen Schimmer. Die Südpolregion war dagegen deutlich unscheinbarer.

14.09.2012, 04:00 Uhr UTC, D2 U2

# bloße Auge

Das frühe Aufstehen fällt mir nicht immer leicht. Umso erfreulicher ist es, wenn der Himmel klar ist und jetzt zum Herbst die Sterne noch sichtbar sind. An diesem Morgen zeichneten die schmale Sichel des abnehmendens Mondes über dem Osthorizont, die -4,2m helle Venus im Südosten und der -2.4m helle Jupiter die Ekliptik an den Himmel. Er hat in den letzten Wochen das goldene Tor der Ekliptik durchschritten. Der helle Osthorizont kündete bereits von der aufgehenden Sonne, die dem Mond und die Planeten auf ihren Bahnen folgt. Bei dem Anblick fängt der Tag gleich viel besser an.

11.05.2013, 7:47 Uhr UTC, D2 U3

# Refr. 150/2300 mm, 77x, Okularprojektion mit Canon IXUS80, Belichtungszeit und Blende wurden von der Automatik bestimmt.

Für diejenigen, die gerne rechnen, hier noch einige Daten zu dem Vorbeiflug der ISS aus Calsky.com:

Dimension der ISS: 109.0m x 73.0m x 27.5m, Transitdauer: 0,97s, Winkeldurchmesser: 40,9″, Entfernung: 676 km, Winkelgeschwindigkeit: 30,4’/s, Geschwindigkeit: 7.839 km/s

Wichtiger Hinweis: Die Sonne darf nicht ohne Schutzfilter beobachtet werden. Das helle Licht kann zu schweren Augenverletzungen führen.

Weiteres zur Beobachtung der ISS in der Rubrik Beobachtungstipps

07.03.2011, 17:49 Uhr UTC

# Refr. 150/2300 mm, 38x, Okularprojektion mit Canon IXUS80, Belichtungszeit und Blende wurden von der Automatik bestimmt.

Die Raumfähre Discovery hatte um 12:00 Uhr UTC von der ISS abgelegt. Um 17:49 Uhr war der Mondtransit der ISS für meinen Beobachtungsort angekündigt. Bei klarem Wetter zog ich schon frühzeitig das Dach auf, um mich auf das seltene Ereignis vorzubereiten. Die Digitalkamera war schnell mit dem Baader-Microstage an dem 60mm Okular montiert, sodass mir noch etwas Zeit zum Üben blieb. Die schmale Mondsichel war bereits in der frühen Dämmerung gut zu sehen und stand noch ca. 25° über dem Horizont. Um 17:45 Uhr UTC kam langsam Spannung auf und ich hielt gemeinsam mit meinen Sohn Ausschau nach der Raumstation. Das die Discovery in der Dämmerung auch gut zu sehen sein würde, hat ich nicht erwartet. Wenige Sekunden vor dem Transit hatten wir die ISS entdeckt. Die Discovery haben wir aber erst gesehen, als beide höher über den Horizont aufgestiegen waren. Im Film ist zunächst der Transit der Discovery zusehen. Die ISS folgt ca. 5 sec. später.

Für diejenigen, die gerne rechnen, hier noch einige Daten zu dem Vorbeiflug der ISS aus Calsky.com:

Transitdauer: 1,32s, Winkeldurchmesser: 22,8″, Entfernung: 811,8 km, Helligkeit: -0.3mag, Winkelgeschwindigkeit: 22,1’/s, Geschwindigkeit: 8.807 km/s

Weiteres zur Beobachtung der ISS in der Rubrik Beobachtungstipps

16.08.2008, 19:30 – 22:40 Uhr UTC, D2 U2

# Refr. 150/2300 mm,Binolularansatz, 92x

Am Samstagabend zeigte sich der horizontnahe Vollmond in außergewöhnlichem Licht. Der Mond streifte zwischen 21:37 Uhr und 00:44 Uhr den Schatten der Erde im Weltraum. Dadurch wurde er um 23:10 Uhr bis zu etwa 81% verfinstert. Da es aber im Erdschatten nicht völlig dunkel ist, erschien der verfinsterte Teil des Mondes schwachrötlich bis grau gefärbt. Die Färbung kommt zustande, weil sich das Sonnenlicht in der Erdatmosphäre bricht und der rötliche Anteil des Lichtes in die Schattenzone fällt. Auf dem verfinsterten Teil des Mondes waren in meinem Teleskop zeitweise einzelne Oberflächendetails wie Strahlenkrater und die Umrisse der grauen Mondmeere noch zu sehen.

Weil sich bei der Mondfinsternis die Erde zwischen den Mond und der Sonne befindet, hätten Astronauten, die sich auf dem dunklen Teil auf dem Mond aufhalten würden, eine totale Sonnenfinsternis erlebt. Die Astronauten hätten ihre Umgebung in einem gespenstischen schwachrötlich bis grauem Schimmer wahrgenommen, vergleichbar mit einer Vollmondnacht auf der Erde. Eine totale Sonnenfinsternis dauert auf der Erde max. 7,5 Minuten. Der kreisförmige Kernschatten der Erde rast dabei mit einem Durchmesser von bis zu 264 km und einer Geschwindigkeit von 2.100 km pro Stunde über die Menschen hinweg.

Weil die Erde aber ungefähr 3,7 mal größer als der Mond ist, hätten die Astronauten bis zu 100 Minuten Zeit, die Sonnenfinsternis zu genießen. Eine Mondfinsternis, wie an diesem Abend, kann nur entstehen, weil der Mond der Sonne genau gegenüber steht. Es ist dann Vollmond. Da die Mondbahn aber um 5° gegenüber der Erdbahn geneigt ist, zieht der Vollmond meistens über oder unten dem Schatten der Erde vorbei so dass es zu keiner Finsternis kommt.. Die beiden nächsten Mondfinsternisse im Februar und Juli nächsten Jahres sind für uns nicht zu sehen, weil sie am Tag stattfinden und der Vollmond dann nicht am Himmel steht. Das helle Gestirn weiter westlich (rechts) vom Mond war der Jupiter, der in diesen Wochen seine Bahn durch das Sternbild Schütze zieht. Uhr.

23.07.2008, 19:26 – 19:31 Uhr UTC

# bloße Auge

Während unseres Familienurlaubs im Juli 2008 auf der Ostseeinsel Fehmarn erlebten wir am Strand von Bojendorf einen sehr schönen Sonnenuntergang. Es war das erste Mal, dass wir die Sonne im Meer versinken sehen konnten.

Wir saßen im Sand, als wir den Untergang beobachteten. Unmittelbar nach dem 2. Kontakt bin ich aufgestanden. Sofort war wieder ein kleiner Strich von der Sonne über dem Meer zu sehen, der dann aber eine Augenschlag später wieder verschwand.

Am nächsten Abend bot sich erneut die Gelegenheit, dieses Schauspiel zu beobachten. Jetzt stellte sich unser zehnjähriger Sohn auf den Deich und ich direkt ans Wasser. Wir riefen uns gegenseitig zu, wann die Sonne ganz verschwunden war. Der Zeitunterscheid war merklich. Mit einer Skizze im Sand haben wir uns dann noch über die Beobachtung unterhalten.

Wie lange hat der Untergang gedauert? Die Sonne hatte eine Mittagshöhe von 55,5°, der scheinbare Durchmesser betrug 0,5247°. Danach sind vom 1. bis zum 2 Kontakt 2,54 min. vergangen, wenn man die Refraktion außeracht lässt.

08.12.2003, 12:45- 13:00 Uhr UTC, D2 U5

# Refr. 150/2250 mm, Binokularansatz, 15mm ED-Okulare, 150x

Nach der Sonnenbeobachtung ist es mir heute gelungen, Merkur am Taghimmel zu beobachten. Trotz mäßigem Seeings war der Planet bei einer Helligkeit von -0,4m gut zu finden. Durch die gegenwärtige Phase, der beleuchtete Teil beträgt nur 64,5%, erschien er bei 150facher Vergrößerung in der N-S-Achse länglich. (So finde ich ihn)

07.05.2003, 05:02 – 05:20 Uhr UTC, D1 U2 und 10:15 – 10:35 Uhr UTC, D2 U4

# Refr. 100/600 mm Folienfilter, Binokularansatz, 15mm ED-Okulare, 40x

Ich hatte schon am Abend vorher, trotz wolkenverhangenen Himmel und Nieselregen, mein Reiseteleskop ins Auto gepackt. Am nächsten Morgen wollte ich noch vor Arbeitsbeginn vom Parkplatz aus eben mal beobachten.

Am Morgen dann strahlend blauer Himmel. Innerhalb weniger Minuten war das Teleskop aufgebaut. Ich habe Merkur entdeckt, als er sich mit ca. 10 % seines Durchmesser (ca. 12 Bogensec.) vor die Sonnenscheibe bewegt hatte. An dem ruhigen Sonnenrand zeigt sich eine kleine Delle, die schnell größer wurde. Innerhalb von ca. 3 min war er voll da. Der klassische Tropfeneffekt war nicht sonderlich ausgeprägt. Ich fand, der Merkur war erstaunlich groß, größer als viele Sonnenflecken. Der Planet stand tief schwarz und gestochen scharf vor der Sonnenscheibe. Durch den direkten Vergleich wurde die gewaltige Größe der Sonne deutlich. Die Erde ist letztlich nur 2,6 mal so groß wie der Merkur. Jetzt ist es Zeit noch eben die Sonnenflecken zu zählen.

Dann Mittagspause. Schnell noch mal zum Parkplatz und das Teleskop aufgebaut. Das Seeing hatte sich deutlich verschlechtert. Der Sonnenrand brodelte. Merkur war noch ca. 2 Durchmesser vom Sonnenrand entfernt. Er näherte sich zusehends dem Austrittspunkt. Ein Kollege war dabei, wir fachsimpelten zwischenzeitlich über Teleskope und Montierungen. Jetzt aber den Austritt nicht verpassen. Merkur berührte schon fast den Sonnenrand. Der Tröpfcheneffekt war an dem unruhigen Sonnenrand nicht erkennbar. Wenige Minuten später war das Schauspiel vorbei.

Bedeckung 13.03.2003, 21:40 – 21:55 Uhr UTC, D1 U2

# Refr. 150/2250mm, Binokularansatz, 10mm ED-Okulare, 225x

Im Sternenhimmel 2003 wird das Ereignis folgendermaßen beschrieben: Europa wird von Io zu 65% bedeckt.

Die Monde nähern sich mit einem erstaunlichem Tempo. Sie sind bei der Vergrößerung sehr deutlich scheibenförmig zu erkennen. Kurz nach dem ersten Kontakt um 21:51 Uhr UTC bekommt das Duo eine keulenförmige Gestalt. Beide Monde verschmelzen jetzt rasch. Wenige Minuten später sind sie einzeln nicht mehr erkennbar. Das Gebilde bleibt in der Nord-Südachse länglich. Dann nimmt die keulenförmige Gestalt rasch wieder zu. Der 4. Kontakt ist nicht deutlich erkennbar. Plötzlich ist zwischen beiden Monden wieder ein geringer Abstand. Eine Helligkeitsveränderung ist mir nicht aufgefallen.

Verfinsterung 13.03.2003 23:04:17 – 23:07:01 Uhr UTC, D1 U2

# Refr. 150/2250mm, Binokularansatz, 10mm ED-Okulare, 225x

Die Beschreibung aus dem Jahrbuch: Europa wird von Io verfinstert. Die Verfinsterung ist während 18 s total, von der Erde aus gesehen „ringförmig“, der Schatten von Io hat nur 58% des Durchmessers von Europa.

Meine Beobachtung dazu: Kurz nach dem Beginn der Verfinsterung nimmt die Helligkeit von Europa deutlich ab. Zur Mitte der Finsternis ist der Mond für kurze Zeit nur blickweise zu sehen, teilweise verschwindet er ganz. Ab 23:06:40 Uhr UTC nimmt die Helligkeit wieder deutlich zu. Wenige Sekunden später ist kaum noch ein Helligkeitunterschied erkennbar. Die Helligkeitsschätzung wird durch die Nähe zum Jupiter etwas erschwert, denn wenige Minuten später wird Europa durch Jupiter bedeckt.

09.01.2002 21:00 – 21:30 Uhr UTC, D1 U1

# Refr. 150/2250 mm, Bino, 10mm ED-Okular, 225x, 7,5 mm ED-Okular, 300x

Ich bekommen einen Anruf von einem Freund, dass das Seeing super ist. Also schnell noch eben das Dach auf und beobachten.

Saturn war phantastisch. Details im Ring und auf dem Planeten selbst, wie ich sie sehr selten gesehen habe. Im inneren Ring war sogar eine bogenförmige Speiche zu erkennen. Die Cassiniteilung war auf dem gesamten Ringumfang sichtbar. Außerhalb der Cassiniteilung gräuliche Strukturen wie auf einer Schallplatte. Die Encketeilung konnte ich dazwischen nicht eindeutig bestimmen. Auf dem Planeten schwache Strukturen in dem helleren Äquatorband. Östlich vom Zentralmeridian ein größerer hellerer Fleck (ca. 5-10° Durchmesser) mit deutlichem Rand.

Auf Jupiter waren sehr viele Wolkenbänder bis zu den Polen erkennbar. Im NEB zwei dunkle, leicht linsenförmige Flecken mit diffusen Rändern, heller und kleiner wie Mondschatten. Im NEB helle nadelförmige Strukturen. Im SEB der scharfumgrenzte Schatten vom Jupitermond Europa.

Und dann … das gute Seeing ausnutzten und das Teleskop testen.

Das Trapez im Orionnebel. Die Komponenten E u. F habe ich bei 225facher Vergr. auf Anhieb entdeckt. Sie waren gut zu erkennen. Der Orionnebel mit Strukturen wie in einem aufgewühlten Wattebausch! Die Beobachtungen von R. Stoyan (Deep Sky Reiseführer) konnte ich allerdings nicht nachvollziehen.

14.12.2001 21:25 – 22:20 Uhr UTC, D1 U3, Grenzgr. 5,5m – 6m

Seit langem ist der Himmel mal wieder klar, und ich habe Zeit zum Beobachten. Jupiter in den Zwillingen und Saturn im Stier sind die hellsten und auffälligsten Gestirne. Südlich darunter der Orion. Der große Orionnebel ist mit bloßem Auge zu erkennen. Im Sternbild Fuhrmann die Pracht der Milchstraße. In den Zwillingen wird die Milchstraße viel schwächer. Im Südosten der schwachsinnige Betrieb eines Skybeamers. Im Westen neigt sich das Sternbild Pegasus mit Andromeda zum Horizont. Da, der Stier wird durch eine sehr helle Sternschnuppe durchzogen. Die Leuchtspur hinterläßt eine rauchförmige Spur.

# Refr. 150/2250 mm, 35 mm ED-Okular, 64fache Vergr.

M 78, GN im Ori, 8m

Der schwache Nebel hat eine ovale, kometenähnliche Gestalt. Im geringfügig helleren Kern stehen zwei etwa gleich helle Sterne in einem größeren Abstand.

M 1 Krebsnebel, GN im Tau, 8m

Der Nebel ist länglich, die Längsseiten mit abfallender Helligkeit. Beim Wechsel vom direkten zum indirektem Sehen scheint der Nebel zu tänzeln. Er hebt sich deutlich (3D-ähnlich) vom Himmelshintergrund ab.

NGC 2244, OS im Mon, 5m

Sieben Sterne stehen in zwei Reihen nebeneinander. Dazwischen mehrere schwächere. Etwa in der Mitte der einen Reihe vervollständigen zwei eng stehende Sterne die Linie. Der Rossettennebel in der Umgebung ist nicht erkennbar.

NGC 2301, OS im Mon, 6m

Eine Sternenreihe in wellenförmiger Anordnung. Im Mittelteil auf einer runden Fläche ca. 15 schwäche Sterne. Von hier erstreckt sich rechtwinklig eine weitere Sternreihe leicht keilförmig.

09.12.01 14:00 Uhr UTC

# bloßen Augen und Sonnenfinsternisbrille

Auf der südlichen Halbkugel der Sonne, in der Nähe des Zentralmeridians, ist eine Sonnenfleckengruppe als kleines schwarzes Pünktchen mit bloßem Auge zu sehen. Meine Augen schützte ich bei der Beobachtung mit der Sonnenfinsternisbrille.

Ein Sonnenfleckengruppe muß mindestens ca. 92.000 km Durchmesser haben, um sie mit bloßem Auge sehen zu können (Auflösung des Auges ca. 2 Bogenminuten).

12.09.2001

In den Jahrbüchern war für ca. 14:54 Uhr MESZ eine Jupiterbedeckung angesagt. Ein Ereignis von Seltenheitswert.

Nach tagelangen sehr herbstlichen Wetter mit viel Regen und Wind gab es am Morgen endlich blaue Stellen am Himmel. Also am Mittag dem Arbeitsplatz den Rücken kehren und die Beobachtung vorbereiten.

Kontaktzeiten bestimmen. Stoppuhr klar machen. Die Positionen des Mondes prüfen – der Mond wird nicht durch den Giebel der Sternwarte verdeckt. Um 14:00 Uhr MESZ die Stoppuhr starten. Die Sonne scheint durch größere Wolkenlöcher, der Mond ist zu sehen. Es bleibt noch Zeit die Sonnenflecken zu zählen. Die Spannung steigt. Bloß nicht den ersten Kontakt verpassen. Wie ist Jupiter zu sehen? Von Westen nähern sich wieder dichte Wolken. Um den Ort des Mondes sind noch Wolkenlücken zwischen den tief ziehenden Haufenwolken. Der blaue Himmel ist von leichten Schleierwolken durchzogen.

Aber einige Minuten vor dem Bedeckungsbeginn schieben sich wieder Wolken vor den Mond. Die Bewölkung verdichtet sich. Keine Chance wenigstens den Austritt des Jupiters zu beobachten. Erinnerungen an die Sonnefinsternis im August 1999 werden wach.

14.08.2001

Eins unserer Kinder weint. Es ist 4:10 Uhr. Dann eine zweite Stimme. Gehst du? Ich gehe. …. Bevor ich wieder zu Bett gehe, noch eben einen Blick aus dem Fenster. Endlich das ersehnte Schönwetter. Die hellsten Planeten und der Mond zeichnen am Osthimmel die Spur der Ekliptik, Saturn steht knapp über den Nordpol des Mondes. Ein schöner Anblick. Ich gehe schnell noch in die Sternwarte, nur 10 min…..

2:20 – 2:50 Uhr UTC, D2 U1

# Refr. 150/2250 mm, Binokularansatz 10 u. 15 mm ED-Okulare, 150 und 225fache Vergr.

Saturn

Im Bereich des Äquators einen helles Band. Nördlich bis zum Pol weitere schwache Wolkenbänder.

Auf dem Ring der Schatten des Planeten. Die Cassini-Teilung ist bis ca. 40° östlich und westlich des Zentralmeridians im Ring deutlich zu erkennen. Ich suche die Encke-Teilung. Nichts. Die Helligkeit des Ringes fällt in den Ansen nach innen und außen deutlich ab.

Jupiter

Das Seeing ist schlechter. Der Schornstein. Nur die beiden äquatorialen Bänder sind deutlich auszumachen. Das NEB ist kräftiger. In den anderen Wolkenzonen sind schwache Bänder erkennbar.

Mond

Ich habe den Mond selten in dieser Phase beobachtet. Ein flüchtiger Blick über den Terminator (Tag- Nachtgrenze). Das Gebiet um den Krater Byrgius (65 W, 25 S) hebt sich deutlicher heller vom Umland ab. Auf der Nachtseite sind die groben Umrisse der Mondmeere erkennbar.

Mein Blick schweift über den Himmel. Die schwachen Sterne geben schon in der nahenden Dämmerung unter.

Noch ein Blick zum Mond. Gibt es noch eine Sternbedeckung? Im Teleskop kein Stern weit und breit der bedeckt werden könnte. Da, ein Satellit verschwindet vor dem Mond.

Noch einmal einen Blick zu den Planeten. Der Mond hat im Vergleich zum Saturn deutlich seine Position verändert.

Es ist 5:00 Uhr. Ich fahre das Dach zu. Nur 10 Minuten.

23.05.2001 19:50 -24.05.2001 0:20 Uhr UTC, D1 U4, Ort: Beobachtungsplatz der Volkssternwarte Paderborn. Ich verabredete mich mit einigen Freunden zur gemeinsamen Beobachtung. Das Wetter und der folgende Feiertag boten beste Chancen, eine Nacht an den Teleskopen zu verbringen.

In der Dämmerung waren Jupiter und Merkur schnell gefunden und wurden ausgiebig beobachtet. Die ersten sichtbaren Sterne wurden genutzt, um die Teleskope auszurichten. Ab ca. 21:00 Uhr UTC war der Himmel dunkel genug für die Deep-Sky-Beobachtung. M57 und M13 waren die ersten Beobachtungsobjekte.

M 104 Sombrero-Galaxie, Vir, 8,5m

# Spiegelteleskop VC200L 200/1800 mm, Binokularansatz 25 mm ED-Okulare, 45fache Vergr.

Bauchig-länglich, zum Staubband scharf abgegrenzt, unterhalb des Bandes keine weitere Aufhellung

M 51 Strudelgalaxie, Vir, 8,5m

# Spiegelteleskop LX200, 200/2000 mm, 22 mm LVW-Okular, 91fache Vergr.

In beiden Galaxien sind deutlich die Kerngebiete erkennbar, die Spiralstruktur bei indirektem Sehen andeutungsweise sichtbar, und auch die Materiebrücke zwischen den beiden Galaxien ist deutlich erkennbar

# Refr. 100/600 mm, Binokularansatz 25 mm ED-Okulare, 24fache Vergr.

Die Galaxien sind als strukturlose, zusammenhängende längliche Nebel erkennbar. Die Materiebrücke ist als Einschnürung deutlich sichtbar.

M 105, Glx, Leo, 9,5m und NGC 3384, Glx, Leo, 10m

# Spiegelteleskop LX200, 200/2000 mm, 22 mm LVW-Okular, 91fache Vergr.

Beide Galaxien sind rundlich, sternenähnlich mit hellerem Kerngebiet, aber keine weiteren Strukturen

Milchstraße

# Großfeldfernglas 20×80 und # Refr. 100/600 mm, Binokularansatz 25 mm ED-Okulare, 24fache Vergr.

Nach Mitternacht zeigte sich die Milchstraße in ihrer vollen Pracht. In den Sternbildern Schwan und Adler teilt sie sich in zwei Teile.

Die Dunkelwolken in diesem Gebiet sind zu erahnen. Im Fernglas war die Sternenfülle überwältigend.

NGC 7000 (GN, Cyg, 5m), der Nordamerikanebel war aber nicht zu sehen.

M 39 (OS, Cyg, 5m) und M 29 (OS, Cyg, 7m), zwei offene Sternhaufen, waren in dem Sternenmeer nicht einfach auszumachen.

M 101 Spiralrad-Galaxie,UMa, 8m

# Spiegelteleskop TAL2 150/1200 mm, 25 mm Plössl-Okular, 48fache Vergr.

Galaxie mit ungleichmäßiger Gestalt, strukturlos, zum Kern heller werdend

# Im Newton-Spiegelteleskop 200/1200 mm mit 8-24 mm Vario-Okular, sternähnliches Kerngebiet

Zwischendurch einen Blick auf den Mars, die Nähe zum Horizont bot aber noch keine ausreichenden Beobachtungsbedingungen.

M 8 Lagunennebel, Sgr, 4,5m und NGC 6530, Dunkelwolke

# Newton-Spiegelteleskop 200/1200 mm mit 8-24 mm Vario-Okular,

Um NGC 6530 herum hebt sich der Lagunennebel deutlich ab. Die Dunkelwolken geben dem Nebel eine blütenförmige Gestalt.

Durch die aufkommende Feuchtigkeit beschlugen die Teleskope und die Optiken, wir beendeten diese schöne klare Nacht.

26.04.2001, 19:20 – 19:45 Uhr UTC, D2 U5

# Refr. 150/2250 mm, Binokularansatz 25 mm ED-Okulare, 90fache Vergr.

physikalische Daten: Lichtgrenze: 33,9° E, Liberation: 4,23° E

Die Krater Berosus und Hahn, nordöstlich des Mare Crisium sind gut auszumachen, der westliche Wall des Kraters Gauss (76°E) ist knapp unter dem Mondrand zu sehen. Weiter südlich ragt der westliche Rand des Vallis Snellius am Terminator (Tag- und Nachtgrenze) in den Himmel. Die Kraterkette zwischen Rheita und Young zeigt sich durch die tiefstehende Sonne als geschlossener, tiefschwarzer Graben. Am Südpol leuchten zwei Berggipfel am Terminator wie Edelsteine. Ist das der östliche Rand des Kraters Scott oder Malapert ? Auf der Nachtseite des Mondes heben sich die Mare (Mondmeere) deutlich ab. Der Westrand erscheint heller wie der mittlere Teil. Der Krater Aristachus hebt sich deutlich als heller Fleck von der umgebenden Mondlandschaft ab.

Am Westrand verschwindet ein schwacher Stern (ca. 11m) hinter dem Mond.

# Refr. 100/600 mm, Binokularansatz 25 mm ED-Okulare, 24fache Vergr.

Bei ca. 2° Gesichtfelddurchmesser hebt sich die Nachtseite des Mondes noch deutlicher vom Himmelshintergrund ab. Das Mare Imbrium, der Oceanus Procellarum und das Mare Nubium sich deutlich erkennbar. Aber die Details sind bei diesem Anblick nicht mehr so wichtig. Der Mond schwebt quasi vor mir. Ich denke an die Apollo-Astronauten auf ihrem Weg zum Mond, an diesen erhabenen Anblick aus dem Fenster des Raumschiffs. Nur noch 100.000 km

24.11.2000, D1 U1, Grenzgr. 6m , Zeiten in UTC

# Refr. 150/2250 mm, Binokularansatz 15 mm ED-Okulare, 150fache Vergr.

20:21 Jupiter

SPR (Südpolregion) gräulich mit deutlichen Strukturen.

SSTR (Wolkenband bei ca. 50° S) auf der östl. Planetenscheibe.

SEB (Südl. Äquatorialband) über die gesamte Planetenscheibe, in westl. Teil breiter.

Am östl. Rand GRF (Großer Roter Fleck) leicht rötlich im SEB, mit hellem Rand zum SEB abgegrenzt. Westl. vom GRF dunkle Verfärbung.

NEB (Nördl. Äquatorialband) über die gesamte Planetenscheibe, in unterschliedl. Breite. In Höhe des GRF dunkle Verfärbung.

NTB (Nördl. Wolkenband bei ca. 60°) bis NPR (Nördl. Polarregion) verschiedene bandförmige Strukturen ohne klare Abgrenzung.

NPR wieder deutl. dunkler.

20:32 Mal schauen wie´s beim Saturn aussieht.

Die Cassiniteilung ist fast über den gesamtem Ring deutl. sichbar. Nach innen angrenzend zur Cassiniteilung ist der Ring deutl. heller. Zum äußeren und inneren Rand fällt die Helligkeit in der Äquatorebene ab.

Auf dem Planeten selbst ist ein helles Band von ca. 30grd. Breite sichtbar. Innerhalb diese Bandes deutliche Strukturen. Zum Südpol hin dunkler mit bandförmigen Schattierungen.

Ein Anblick wie auf der Postkarte !

20:57 Nochmal zurück zum Jupiter. Der GRF hat sich deutl. zum ZM (Zentralmeridian) verschoben. Man kann zuschauen, wie Jupiter rotiert. Io nähert sich dem Planeten.

21:16 Der Schatten von Io berührt die Planetenscheibe. Ein Anblick, wie wenn man mit dem Finger einen Luftballon eindrückt. Der Schatten grenzt direkt an Io und wandert diesem voraus.

22:00 Die Finger sind kalt. Schnell mal rein zum Aufwärmen.

22:40 Der Schatten von Io am unteren Rand von SEB. Io selbst ist vor der Planetenscheibe nicht zu sehen.

22:50 Bevor ich das Schiebedach meiner Sternwarte schließe, noch einmal den prachtvollen Anblick des Saturn geniesen.